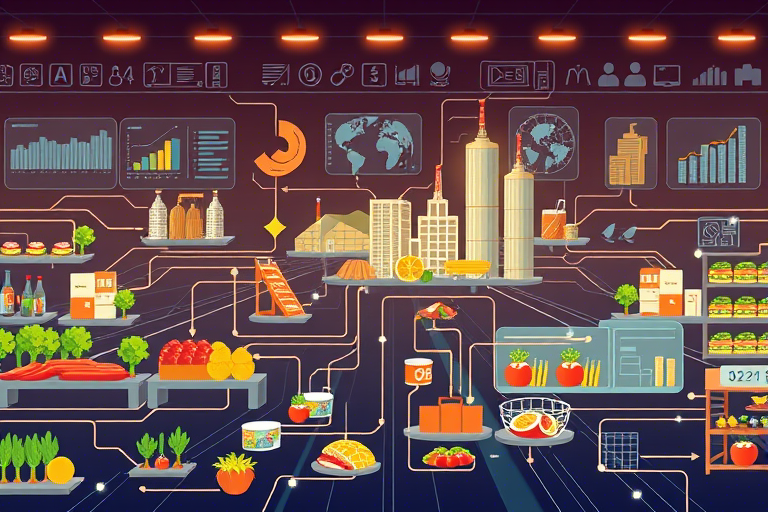

餐饮行业的繁荣发展,始终与供应链体系的稳健高效密不可分。在竞争日益激烈、消费者需求持续升级的当下,餐饮供应链已从单纯的后台支持角色,跃升为决定企业核心竞争力乃至生存发展的关键要素。食材成本波动、物流效率瓶颈、食品安全隐患以及日益严格的合规要求,共同构成了当前餐饮供应链面临的多重挑战。因此,深入探讨供应链系统的优化路径与创新实践,不仅关乎成本控制与效率提升,更是保障食品安全、提升顾客体验、实现可持续发展的战略基石。

审视当下餐饮供应链现状,其复杂性远超以往。产业链条冗长,从农田牧场到餐桌,环节众多;参与者多元,涉及农户、供应商、加工厂、物流商、餐饮企业等多个主体。这导致了一系列痛点:信息孤岛现象普遍,上下游数据割裂,协同效率低下;物流成本高企,特别是冷链物流覆盖不足、损耗率居高不下;食材溯源困难,食品安全风险管控面临巨大压力;标准化程度参差,品质稳定性难以保障;响应速度滞后,难以适应餐饮市场快速迭代的需求变化。尤其在突发事件(如公共卫生事件或自然灾害)冲击下,供应链的脆弱性暴露无遗。

深入剖析,当前餐饮供应链的核心问题在于系统性不足与创新滞后。首先,技术应用的深度与广度不足。 许多企业仍依赖传统人工操作和基础信息系统,对物联网(IoT)、大数据分析、人工智能(AI)、区块链等前沿技术的应用尚未普及或深入,数据价值未能充分挖掘。其次,协同机制的缺失。 产业链各环节主体间缺乏高效的信息共享平台和利益协调机制,导致“牛鞭效应”放大,库存积压或短缺并存。第三,标准化体系不完善。 从食材规格、加工工艺到配送流程,缺乏统一、精细的标准,影响效率与品质。第四,韧性建设薄弱。 应对风险预案不足,缺乏多元化的供应商布局和灵活的应急物流方案。第五,专业人才匮乏。 既懂餐饮运营又精通供应链管理的复合型人才稀缺。

破解困局,亟需系统性的优化与前瞻性的创新实践并行。核心路径一:技术赋能,打造智慧供应链。 利用IoT设备实时监控食材在途温湿度、位置状态;部署大数据平台整合分析需求预测、库存水平、物流路径等数据,实现精准采购与智能补货;应用人工智能优化配送路线、预测销量、进行风险预警;引入区块链技术,建立不可篡改的食材溯源体系,增强透明度与信任度。核心路径二:强化协同,构建生态网络。 推动建立供应链信息共享平台,打通从源头到终端的数据流;探索“中央厨房+卫星店”或“区域集配中心”模式,减少中间环节,提升周转效率;发展供应链金融,缓解中小供应商资金压力,稳定供应关系;与上游优质供应商建立深度合作甚至战略联盟,共同研发新品、保障品质。核心路径三:深化标准化与流程再造。 建立覆盖全链条的精细化管理标准(SOP),包括食材验收、仓储管理、加工规范、配送时效等;引入自动化分拣、智能仓储系统减少人工误差,提高作业效率;推行精益管理理念,持续识别并消除流程中的浪费。核心路径四:增强韧性,布局多元弹性。 建立多源供应商体系,分散风险;开发预制菜、半成品等产品形态,增强库存灵活性;规划备用物流路线和应急预案;建立动态安全库存模型,平衡成本与抗风险能力。核心路径五:培育专业团队。 加强对现有员工的供应链知识培训,积极引进具备数字化思维和供应链规划能力的专业人才。

展望未来,餐饮供应链的发展前景将与数字化、智能化、可持续化深度绑定。全链条可视化与透明化将成为标配,消费者对食材“从田间到舌尖”的知情权需求将驱动更彻底的溯源体系建设。人工智能决策将更加普及,从需求预测、智能排产到动态定价、风险管控,AI将深度参与供应链的各个环节。柔性化与敏捷性将成为核心竞争力,供应链需具备快速响应市场需求变化、小批量定制化生产的能力。绿色供应链理念将深入人心,减少食物浪费、优化包装材料、选择低碳物流方式将成为企业社会责任与成本控制的双重要求。平台化与生态化趋势将加速,大型供应链服务平台将整合资源,为中小餐饮企业提供一站式解决方案,产业协同生态将更加成熟。

餐饮供应链的优化与创新,已非锦上添花,而是关乎企业生存与发展的命脉所系。它是一项涉及技术革新、流程再造、组织协同、理念升级的系统工程。面对复杂多变的市场环境和日益严苛的监管要求,餐饮企业唯有以开放的心态拥抱新技术,以合作的姿态构建新生态,以精益的思维打磨新流程,方能锻造出一条高效、敏捷、透明、韧性的现代化供应链。这不仅能够有效降低成本、提升效率、保障安全、优化体验,更能为企业在激烈的市场竞争中构筑难以撼动的护城河,实现基业长青。餐饮业的下一轮竞争,很大程度上将在供应链的深度与广度上展开。

当前零售市场竞争日趋激烈,门店作为品牌触达消费者的关键节点,其运营效率直接影响企业盈利能力和市场竞争力。订货管理作为门店运营的核心环节,长期以来却常被视为单纯的后台操作,未能得到应有的战略重视。随着消费需求的快速变化、商品生命周期的缩短以及供应链复杂性的增加,传统的订货模式日益暴露出反应迟缓、库存失衡、效率低下等痛点,导致大量资金沉淀在无效库存中,而畅销商品却频频缺货,错失销售良机。优化门店订货系统已从运营问题上升为关乎企业生存发展的战略议题。 现状分析:低效系统的多重困境 多数零售企业的门店订货仍依赖经验判断或简单的历史销量均值计算,缺乏科学的数据支撑和前瞻性预测能力。主要困境体现在:首先,数据割裂严重。POS系统、库存系统、供应商数据各自独立,形成信息孤岛,管理者无法获取实时、全面的商品动销与库存视图。其次,预测模型粗放。未充分考虑季节波动、促销影响、新品上市、天气变化等关键变量,导致订货量与实际需求严重偏离。再者,决策流程冗长。从店长提报、区域审批到总部汇总,环节众多且依赖人工操作,不仅耗时耗力,更易出现信息失真。最后,缺乏动态调整机制。一旦初始订货完成,系统难以根据实际销售波动进行快速响应和补货调拨,造成库存积压或缺货并存的结构性失衡。数据显示,因订货不精准导致的无效库存可占门店总库存的20%-30%,资金周转效率低下。 核心问题:从根源厘清障碍 深入剖析,现有订货系统的低效源于三大核心问题:其一,决策逻辑落后。过度依赖个人经验而非数据智能,主观判断主导了本应客观量化的决策过程。其二,系统支撑薄弱。现有IT架构往往老旧分散,缺乏整合的、具备高级分析能力的中央决策平台,无法处理海量数据并输出精准建议。其三,流程与组织僵化。层级审批制阻碍了敏捷响应,权责不清导致无人对整体库存健康负责,绩效考核也未能有效引导科学订货行为。这些问题相互交织,共同构成了门店订货优化的深层障碍。 解决方案:构建智能化、敏捷化的订货体系 针对上述痛点,需构建以数据驱动为核心、技术为引擎、流程为保障的智能化订货解决方案: 1.

零售行业的精细化运营正面临前所未有的挑战。随着门店数量激增、消费者需求日益多元化,传统的管理手段已难以支撑高效决策与运营优化。巡店作为零售管理的核心环节,其效率与质量直接影响门店运营水平与品牌形象。然而,传统人工巡店模式存在数据采集滞后、标准执行偏差、信息传递失真等痛点,亟待通过智能化手段实现突破。在这一背景下,融合物联网、人工智能与大数据的智能巡店系统,正逐步成为推动零售管理效率跃升的关键力量。 现状分析 当前零售企业的巡店管理普遍面临三大瓶颈:首先,信息反馈链条冗长。督导人员依靠纸质表单记录问题,拍照存档,返回办公室后整理汇总,再逐级上报。这一过程耗时费力,导致问题响应严重滞后,错过最佳处理时机。其次,执行标准难以统一。不同督导对检查标准的理解存在差异,主观判断占据主导,导致同一问题在不同门店可能得到迥异的评价,影响管理公平性与品牌一致性。最后,数据分析深度不足。海量巡店数据沉淀在纸质档案或分散的电子表格中,缺乏有效的数据清洗与建模分析,无法提炼出真正影响业绩的关键因素,管理决策如同盲人摸象。 核心问题 深入剖析巡店管理的痛点,其本质可归结为三个核心矛盾: 1. 数据实时性与管理滞后性的矛盾:传统模式无法实现"发现问题-反馈问题-解决问题"的闭环实时联动,管理层获取的信息往往具有显著时滞,导致决策与执行脱节。 2. 标准统一化与执行差异化的矛盾:缺乏客观量化的评估工具,使得门店执行标准参差不齐,总部政策在终端落地时易发生变形。 3. 资源有限性与需求无限性的矛盾:面对庞大的门店网络,督导人力资源捉襟见肘,高频次、高质量的巡店覆盖难以实现,管理盲区随之扩大。 解决方案 智能巡店系统通过技术融合与管理重构,构建起"数据驱动+智能决策"的新型管理模式: 1. 全流程数字化闭环:利用移动终端APP实现检查项目电子化填报,支持照片、视频等多维数据实时上传。系统自动生成带时间戳与地理定位的电子报告,同步至总部看板。问题可在线分配责任人,处理进度实时追踪,形成PDCA完整闭环。某国际快时尚品牌接入系统后,问题平均响应时间从72小时压缩至4小时。 2.

资产管理系统(AMS)已成为现代企业运营的核心支柱,其价值不仅体现在资产追踪与记录上,更在于通过智能化手段提升效率、优化决策,并最终实现资产价值的最大化。随着数字化浪潮的推进,资产管理系统的智能化升级已成为企业提升竞争力的关键路径。本文将从现状、问题、解决方案及未来趋势等维度,深入剖析智能资产管理系统如何重塑企业资产运营模式。 当前,企业资产管理面临诸多挑战。传统资产管理方式依赖人工记录与纸质流程,效率低下且易出错。资产信息分散在不同部门或系统中,形成信息孤岛,导致资产状态不透明,利用率评估困难。同时,资产维护往往基于事后维修或固定周期,缺乏预测性,不仅增加停机风险,也推高了维护成本。在合规性方面,资产台账不完整、折旧计算不准确等问题频发,增加了审计风险。面对日益复杂的资产类型(如设备、房产、IT资产、知识产权等)和全球化运营的需求,传统管理方式已难以为继。 核心问题在于资产管理缺乏“智慧基因”。首先,数据碎片化严重,资产全生命周期数据(采购、入库、领用、转移、维修、报废)无法贯通,决策缺乏数据支撑。其次,流程自动化程度低,大量人工操作不仅耗时,还容易滋生错误与舞弊。第三,缺乏前瞻性维护能力,被动响应式维修导致非计划停机损失巨大。最后,资产价值挖掘不足,许多企业仅将资产视为成本中心,而非价值创造源泉,忽略了通过优化配置、共享利用、租赁处置等方式释放资产潜力。 解决之道在于构建“智慧化”资产管理系统。该系统以物联网(IoT)、人工智能(AI)、大数据分析及云计算为技术底座,实现资产管理质的飞跃。 首先,实现资产全生命周期可视化。通过RFID、二维码、传感器等技术,对资产进行唯一标识与实时状态监控(如位置、温度、振动、能耗)。系统自动记录每一次操作,形成完整的“数字孪生”,管理者可随时查看资产位置、状态、使用记录及责任人,彻底消除“资产在哪里”、“谁在用”、“状态如何”的盲区。 其次,驱动流程自动化与协同化。系统内置标准化工作流引擎,覆盖采购申请、验收入库、领用审批、转移调拨、维修申报、报废处置等全流程。移动端应用支持现场扫码操作,大幅减少人工录入。通过与ERP、财务、采购、HR等系统的深度集成,打破部门壁垒,实现数据自动同步,确保资产信息“一处录入,处处准确”。 第三,实现预测性维护与智能决策。AI引擎基于历史维护数据、实时传感器数据及环境因素,预测设备潜